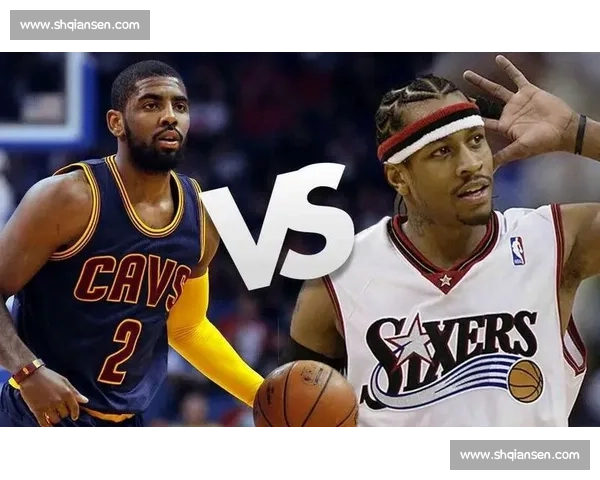

文章摘要的内容:勇士对阵开拓者的比赛,被视为本赛季西部最具分量的强强碰撞之一。两支球队在排名、阵容结构与战术风格上各具特色,却在同一时间点为了季后赛席位展开正面博弈。库里领衔的勇士以成熟体系和丰富经验著称,而开拓者则凭借年轻冲击力与核心球星的爆发力不断制造悬念。这不仅是一场普通的常规赛,更是一场攻防博弈、心理对抗与季后赛卡位的综合较量。从球星对位到战术执行,从临场调整到比赛走势,每一个细节都可能左右最终结果。本文将从球星核心作用、战术攻防对抗、比赛节奏变化以及季后赛格局影响四个方面,全面解析这场看点十足的焦点之战,揭示勇士与开拓者之间暗流涌动的竞争逻辑。

优游ub8,ub8官网,ub8优游5.0官网入口,ub8优游国际官网入口一、核心球星对位

库里依旧是勇士体系中最具决定性的存在,他的无球跑动和三分威胁,能够在极短时间内撕裂对手防线。面对开拓者,他往往会吸引双人甚至多人的防守注意力。

这种牵制力不仅体现在得分数据上,更直接影响队友的进攻空间。当库里在场时,勇士的传导球更加流畅,外线和内线都能获得更高质量的出手机会。

开拓者方面,同样拥有具备单点爆破能力的核心球员,他们在关键时刻敢于持球强攻,用个人能力回应库里的火力输出。

双方核心的直接或间接对位,使比赛始终保持高强度对抗,也让每一次进攻回合都充满悬念。

二、战术体系博弈

勇士强调团队篮球与空间拉扯,通过不断的掩护和转移球,寻找防守漏洞。这种体系对球员默契度要求极高,也考验对手的防守纪律。

开拓者在防守端更注重针对性布置,试图通过身体对抗和延误轮转,限制勇士外线投射的节奏。

在进攻选择上,开拓者更偏向于快速决策,利用挡拆和突破制造错位机会,迫使勇士内线协防。

两种不同战术理念的交锋,使比赛呈现出明显的阶段性变化,也考验教练组的临场调整能力。

三、比赛节奏掌控

节奏是这场对决的关键变量之一。勇士更擅长在快慢转换中找到平衡,通过连续得分拉开分差。

而开拓者则希望通过提升对抗强度,打乱勇士的进攻节奏,让比赛陷入胶着状态。

当比赛进入关键时刻,节奏往往会被压缩,每一次进攻都显得尤为珍贵。

谁能在高压环境下保持执行力,谁就更有可能在最后时刻掌握主动权。

四、季后赛卡位影响

从排名角度看,这场比赛直接影响双方在西部的排位走向,是不折不扣的卡位战。

胜利不仅能提升积分,更能在心理层面占据优势,为后续赛程奠定信心基础。

对于勇士而言,这是检验阵容稳定性和季后赛状态的重要窗口。

而开拓者则希望通过击败强敌,证明自己具备在季后赛制造惊喜的实力。

总结:

总体来看,勇士对阵开拓者并非简单的胜负之争,而是多重因素叠加的高质量对抗。球星发挥、战术执行、节奏控制与排名压力,共同塑造了比赛的高度与张力。

无论结果如何,这场强强碰撞都为季后赛提前预热,也让球迷看到了西部竞争的残酷与精彩。真正的较量,或许才刚刚开始。